75歳以上の方(または65歳~74歳までの一定の障害があると認定された方)は後期高齢者医療制度に加入します。この制度は、75歳以上の高齢者の方々の心身の特性や生活実態などを踏まえて、対象者の方々にふさわしい医療が受けられるよう制度設計されています。

・制度の詳細は、宮城県後期高齢者医療広域連合 (外部サイト)をご覧ください。

( http://www.miyagi-kouiki.jp/ )

宮城県内全ての市町村で構成する「宮城県後期高齢者医療広域連合」が運営主体となります。この広域連合が、保険料の決定、医療の給付などを行います。

しかし、以下については町で行います。

・資格確認書の引渡し・再交付(町民生活課)

・住所変更・給付申請等の受付(町民生活課)

・保険料の徴収(税務課)

一人に一枚交付される「後期高齢者医療資格確認書」を提示してください。自己負担割合「1割」「2割」「3割」の記載があります。自己負担割合については、所得に応じて定められています。

※自己負担割合について

3割負担(現役並み所得者)になるのは、課税所得145万円以上の所得がある方及びその同一世帯の被保険者で、世帯収入が後期高齢者単身世帯の場合は収入383万円以上、後期高齢者複数世帯の場合は収入520万円以上の方が該当になります。

被保険者(加入者)全員に納めていただきます。

保険料額は、宮城県後期高齢者広域連合で次の方法を組み合わせて個人ごとに決定しています。保険料率については、2年ごとに設定され県内均一となります。

|

= |

|

+ |

|

所得の低い方は、世帯主および被保険者の所得に応じて保険料の被保険者均等割額が軽減されます。

| 均等割額 軽減割合 |

同一世帯内の被保険者および世帯主の所得の合計 | 軽減後の 均等割額 |

|---|---|---|

| 7割軽減 | 43万円+{10万円×(給与所得者等(※)の数-1)}以下の世帯 | 14,220円 |

| 5割軽減 | 43万円+{30万5千円×世帯の被保険者数)+{10万円×給与所得者等(※)の数-1)}以下の世帯 | 23,700円 |

| 2割軽減 | 43万円+56万5千円×被保険者数)+{10万円×(給与所得者等(※)の数-1)}以下の世帯 | 37,920円 |

※給与所得者等とは、①一定額(55万円)を超える給与収入がある方、②一定額(前年の12月31日現在で、65歳未満の場合は60万円、65歳以上の場合は125万円)を超える年金収入があり、給与所得がない方を指し、いない場合は1とします。

均等割額の軽減判定時に使用される公的年金等所得額の算出方法(65歳以上の方)

軽減判定時の公的年金等所得額 = 公的年金等所得額 - 特別控除額 15万円

均等割額の軽減を判定する際の注意事項

※軽減判定の基準日は毎年4月1日です。年度途中で資格を取得した場合は資格取得日になります。

※土地譲渡所得などの特別控除がある場合は、特別控除前の金額で判定されます。(所得割額計算の際は、土地譲渡所得などの特別控除後の金額で算定されます。)

※専従者控除(給与)額について、事業主として専従者給与を支払った額は事業主の所得に含まれ、専従者給与を受け取った人の所得には含まれない金額で判定されます。

※繰越純損失額および繰越雑損失額は、均等割額の軽減判定で控除対象になります。

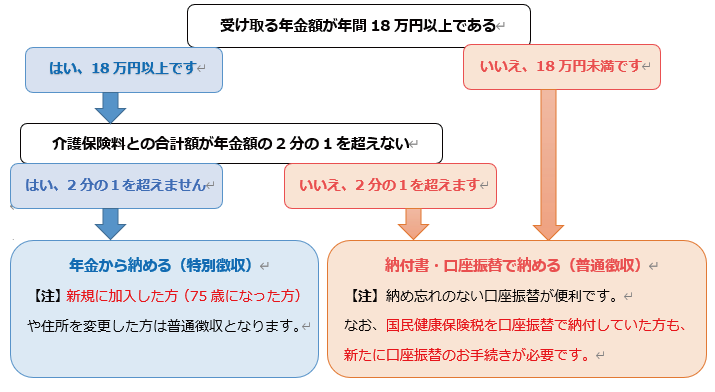

保険料の納付方法は、年金からの差し引きで納めていただく「特別徴収」と口座振替や納付書で納めていただく「普通徴収」があります。原則は「特別徴収」ですが、資格を取得してからの一定期間や年金の受給状況などによっては、「普通徴収」となる場合があります。

また、年度途中の加入や転入・転出があった場合は、一時的に普通徴収となります。

もし、保険料の納付が困難なときはお早めにご相談ください。

一ヵ月の医療費が高額になったときは、申請をして認められると、自己負担限度額を超えた分が「高額療養費」として支給されます。なお、75歳到達月に限り、それ以前の医療保険と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1ずつとなります。

○対象となる方には、診療月の約3か月後に広域連合から申請のご案内をお送りしますので、必要事項を記入の上、町民生活課に申請してください。

現役Ⅰ・Ⅱまたは低所得Ⅰ・Ⅱに該当する方は、限度区分の記載を町民生活課に申請し、交付された資格確認書を医療機関等に提示することで、支払額を自己負担限度額にとどめることができます。また、低所得Ⅰ・Ⅱに該当する方は、入院したときの食事代が減額されます。

※医療機関等においてオンライン資格確認が導入されている場合、資格確認書の掲示が不要となる場合があります。

| 負担 割合 |

所得区分 (適用区分) |

外来の限度額(個人) | 外来+入院(世帯) | |

|---|---|---|---|---|

| 3割 | 現役並所得者 | (現役Ⅲ)課税所得690万円以上 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% ※<140,100円> |

|

| (現役Ⅱ)課税所得380万円以上 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% ※<93,000円> |

|||

| (現役Ⅰ)課税所得145万円以上 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% ※<44,400円> |

|||

| 2割 | 一般 Ⅱ | ①または②の低い方を適用 ①18,000円 ②6,000円+(総医療費-30,000円)×10%(年間上限144,000円) ※②は令和7年9月30日までの配慮措置です |

57,600円 <44,400円> |

|

| 一般 Ⅰ | 18,000円(年間144,000円上限) | |||

| 1割 | 低所得Ⅱ(区分Ⅱ) | 8,000円 | 24,600円 | |

| 低所得Ⅰ(区分Ⅰ) | 15,000円 | |||

低所得Ⅱ(区分Ⅱ)・・・世帯員全員が住民税非課税で、低所得Ⅰ以外の方

低所得Ⅰ(区分Ⅰ)・・・世帯員全員が住民税非課税で、世帯の所得が一定基準以下のかた

※< >内の数値は、直近12か月以内に、外来+入院(世帯)の高額療養費が3回以上該当した場合の、4回目以降の限度額となります。

入院したときは、医療費とは別に下記の標準負担額を負担していただきます。

限度区分が低所得Ⅰ・Ⅱに該当する方は、1食当たりの標準負担額が下記のとおり減額されます。

| 所得区分(適用区分) | 1食あたりの標準負担額(自己負担) | |

|---|---|---|

| 現役並み所得者または一般 Ⅱ・Ⅰ | 510円 | |

| 低所得Ⅱ(区分Ⅱ) | 90日までの入院 | 240円 |

| 91日からの入院(※) | 190円 | |

| 低所得Ⅰ(区分Ⅰ) | 110円 | |

※低所得Ⅱの減額認定を受けている期間で、過去12か月の入院日数が91日以上入院されている方は、長期入院の該当となるため再度申請が必要です。

申請するには、入院日数が確認できるもの(領収書など)をご持参願います。

また、ほかの医療保険(社会保険など)から新たに加入した場合、前の医療保険で「低所得Ⅱ」相当の区分認定を受けていたときは、その入院日数も含めて計算します。

※医療機関等にてオンライン資格確認が導入されている場合、認定証の提示が不要となる場合があります。

・捻挫や骨折などで、保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき

・やむをえない理由で、資格確認書を持たずに診療を受けたとき

・詳しくは町民生活課へお問い合わせください。

| こんなときに | 手続き届出に必要なもの |

|---|---|

| ほかの市区町村に転出するとき | 資格確認書 |

| ほかの市区町村から転入するとき | 資格確認書 |

| 町内で転居したとき | 資格確認書 |

| 死亡したとき(葬祭費支給申請など) | 資格確認書、その他(詳しくは町民生活課にお問い合わせください) |

| 資格確認書をなくしたり、汚れてつかえなくなった時 | 身分を証明するもの、資格確認書、マイナンバーがわかるもの |

| 生活保護を受ける又は受けなくなったとき | 資格確認書・保護開始(廃止)決定通知書、マイナンバーがわかるもの |

| 65歳以上75歳未満で一定の障害のある方が加入しようとするとき(脱退しようとする時も必要です) | 現在の資格確認書、国民年金証書・各種手帳(身体障害者・療育・精神障害者保健福祉)など障害の程度が確認できる書類、マイナンバーがわかるもの |

第三者(他人)の行為によってけがをしたり、病気になった場合、後期高齢者医療制度で診療を受けることができます。この場合、広域連合が医療費の一部を立て替え、あとで加害者に費用を請求することになります。示談の前に必ず町民生活課に届出をしましょう。

健康保持増進のため、健康診査(健診)を実施します。糖尿病等の生活習慣病を早期に発見して、必要に応じて医療につなげていくためこれまでの「基本健康診査」と同様に受診できます。

○一年に一回は健康診査を受けましょう

○再検査・精密検査の必要があれば必ず受けましょう

○自分の健康診査結果の内容を知っておく。

・フレイルとは・・・筋力や心身の活力が低下し、健康障害を起こしやすい状態を表す言葉です。

○動かない時間を減らし、少しでも運動をすることで体を守りましょう。

○しっかり食事をたべて、口腔ケアに気をつけましょう。

○ちょっとした挨拶や会話を大切にし、人との交流を図りましょう。

マイナンバーカードを取得し、パソコン・スマートフォンから「専用サイト(マイナポータル)」で登録するか、セブン銀行ATM又は医療機関・薬局の受付で登録すると、健康保険証として利用することができます。